歯周病

歯周病

歯周病とは、歯を支えている歯ぐきや骨に炎症が起こり、少しずつ歯を失っていく病気です。

初期は歯ぐきの腫れや出血など軽い症状ですが、進行すると歯がぐらつき、最終的には抜歯が必要になることもあります。日本人が歯を失う原因の第1位とされ、早期発見と予防が大切です。

歯周病の特徴はほとんど痛みもなく、自覚症状がないままに進行している場合も多く、別名「サイレントデジーズ(沈黙の病気)」

と言われています。歯周病の直接の原因は細菌です。

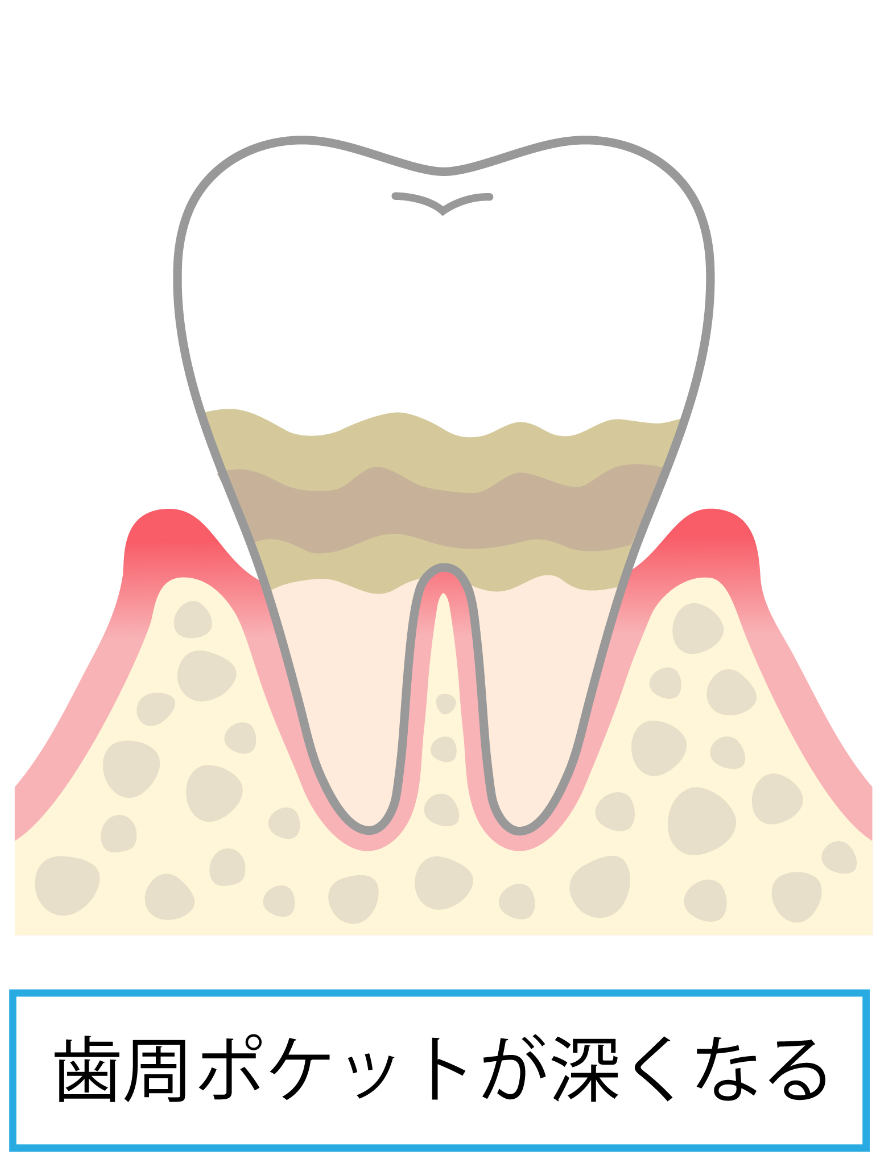

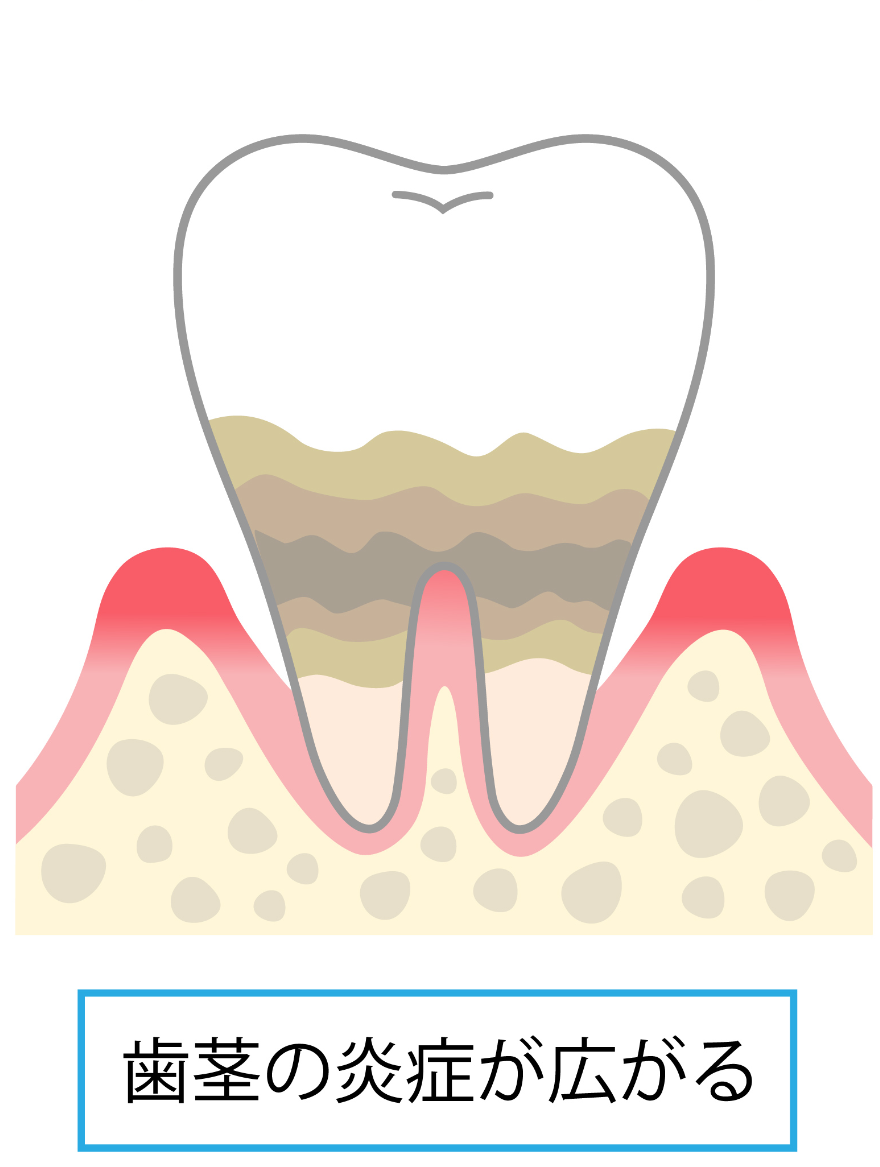

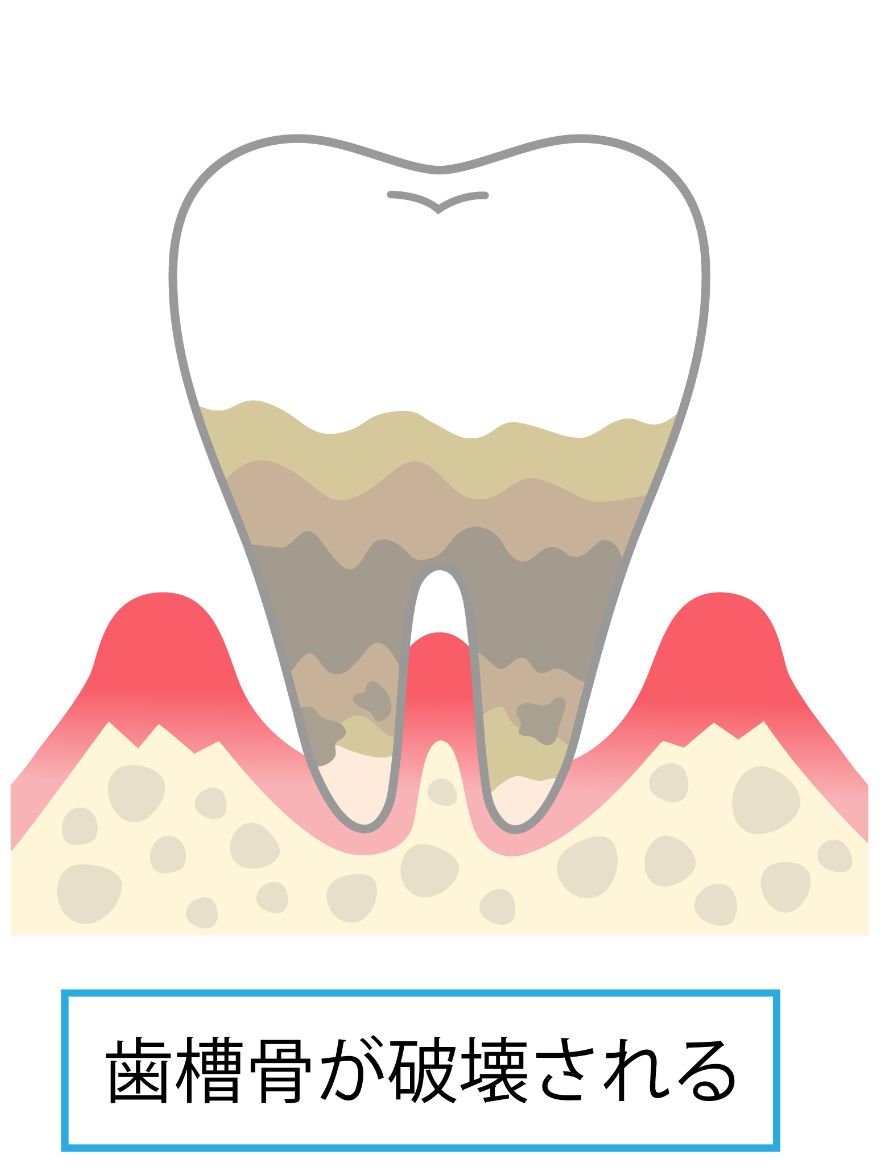

歯周病の進行段階

軽度歯周病

歯ぐきが腫れて出血しやすい

中度歯周病

冷たい飲み物がしみる・歯磨きすると歯茎から出血したり、歯茎が腫れる

重度歯周病

歯がぐらつく・押すと膿のようなものが出る

歯周病の原因となる細菌は、歯と歯ぐきの境目に歯垢(プラーク)という白〜黄白色の粘着性のかたまり(=バイオフィルム)を作ります。バイオフィルムは歯面に強固に付着するため、うがい・デンタルリンス・抗菌剤だけでは除去できず、機械的な清掃(歯科医院での歯面清掃)が有効です。

さらに、喫煙・偏食・暴飲暴食・運動不足・ストレスといった生活習慣が悪化要因となり、歯周病は「生活習慣病」ともいわれます。とくに喫煙は口臭の原因

となり、歯ぐきの着色も招きます。過度の飲酒は病状の進行に関与し、ストレスや疲労は抵抗力・免疫力を低下させてリスクを高めます。

自覚症状がなくても3〜6か月に一度の歯科検診を受け、定期的にクリーニングを行いましょう。

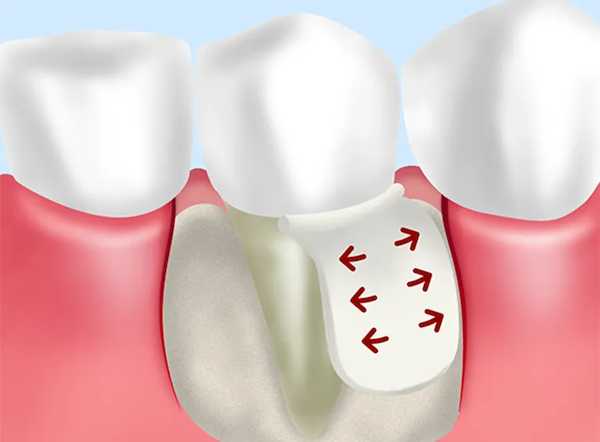

歯周組織再生療法

歯周病で失われた歯ぐき・歯槽骨・歯根膜などの“土台”を再びつくることを目指す治療です。

局所麻酔下で歯ぐきを開き、感染組織や歯石を除去したうえで再生を促す材料を適切に用い、縫合して治癒を待ちます。治癒には数カ月を要し、術後のプラークコントロールと定期的なメインテナンスが成功の鍵になります。

代表的な治療法として、GTR法とエムドゲイン法があります。

骨の欠損形態や歯の動揺、喫煙などにより適応が限られる場合があるため、当院では検査・診断のうえで最適な術式をご提案します。

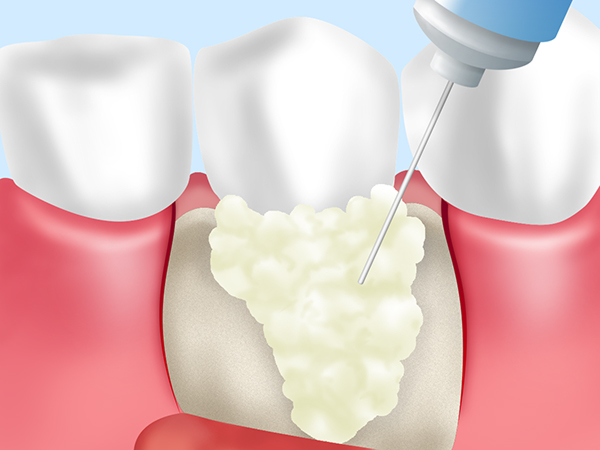

GTR法(Guided Tissue Regeneration)は、人口骨と特殊なメンブレン(膜)を使用して失われた歯周組織を再生させる治療法です。

治療の流れとしては、まず歯周ポケット内の汚れをきれいに除去します。その後、人口骨を詰め、その上からメンブレンで覆い、歯周組織の再生を待ちます。メンブレンは、非吸収性の場合は一定期間後に取り外す処置が必要となりますが、吸収性の場合は一度の外科手術で済みます。

GTR法のメリットは、広い範囲の再生を促すことができるため、ほかの治療法では難しい状態でも治療ができる点です。

エムドゲイン法は、歯周病で失われた歯槽骨を再生させる治療法です。歯周病によって溶けてしまった骨の部分に、特殊なタンパク質(エムドゲインゲル)を塗布することで、骨の再生を促します。

「エムドゲイン・ゲル」というタンパク質の一種を歯根の表面に塗ることで、歯が生えてくるときと同じような環境をつくり歯周組織の再生を促します。

エムドゲイン・ゲルの主成分は、「エナメルマトリックスデリバティブ」と呼ばれる、豚の歯胚組織からつくられたタンパク質の一種です。このタンパク質が、歯が生えてくるときと同じような環境を再現し、歯周組織の再生を誘導します。

歯周組織再生療法のメリットとデメリット

- 失った歯周組織(歯槽骨・歯根膜など)の再生が期待でき、歯を温存できる可能性が高まる

- 歯周ポケットの減少・歯の動揺の改善により、噛みやすさと清掃性が向上

- ブリッジ・義歯・インプラントなどの大掛かりな補綴治療を回避/先送りできる可能性

- 条件が合えば長期予後の改善(定期メンテナンス前提)

- 外科処置が必要(腫れ・痛み・出血・一時的な知覚過敏などの術後症状)

- 治癒まで数カ月を要し、通院と厳密なホームケア・メンテナンスが必須

- 効果には個人差があり、欠損形態・口腔清掃状態・喫煙・全身疾患などで成功率が低下

- 費用負担(保険適用外ちなる場合がある)

堂島RYO歯科・矯正クリニックは、北新地駅・西梅田駅から徒歩すぐの歯医者です。ビジネス街の中心にあり、お仕事の合間やお昼休みにも通いやすい立地にあります。当院は、地域の皆さまに寄り添う「通いやすく、安心できる歯科医院」を目指し、丁寧なカウンセリングと痛みに配慮した治療を心がけています。

虫歯治療や歯周病治療などの一般歯科はもちろん、セラミック治療・ホワイトニング・インプラント・矯正歯科などの自由診療にも対応しています。特に審美歯科治療では、自然で美しい仕上がりと機能性の両立を重視し、患者さま一人ひとりに最適な治療プランをご提案しています。

また、当院では「なるべく削らない・抜かない」ことを基本方針としており、できるだけ歯を残す治療を行っています。マイクロスコープやデジタルレントゲンなどの最新設備を導入し、精密で安全な治療を実現。歯科医師・歯科衛生士・スタッフが連携し、快適な環境で治療を受けていただけるよう努めています。

北新地エリアには多くの歯医者がありますが、堂島RYO歯科・矯正クリニックは「丁寧な説明」と「通いやすさ」にこだわる点が特徴です。初めての方でも不安を感じないよう、治療前にカウンセリングを行い、治療内容・費用・期間などをしっかりとご説明します。

お仕事帰りやお買い物のついでに立ち寄りやすい北新地・梅田エリアで、歯やお口の健康を守りたい方は、ぜひ当院にご相談ください。虫歯・歯周病の早期発見はもちろん、ホワイトニングや歯のメンテナンスまでトータルでサポートいたします。

北新地で信頼できる歯医者をお探しなら、堂島RYO歯科・矯正クリニックへお越しください。

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-40 新堂島ビル3F

・JR東西線「北新地駅」 11‑5出口から徒歩約4分

・地下鉄四つ橋線「西梅田駅」 8番出口から徒歩約3分

・京阪中之島線「渡辺橋駅」 7番出口から徒歩約3分

お問い合わせ・お電話でのご予約はこちら

- 診療時間

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日祝

- 10:00 - 19:15

- ⚫︎

- ⚫︎

- ⚫︎

- ー

- ⚫︎

- ▲

- ー

▲・・・10:00 - 18:00

【休診日】木曜日、日曜日、祝日